組織の概要

医療情報学の概要

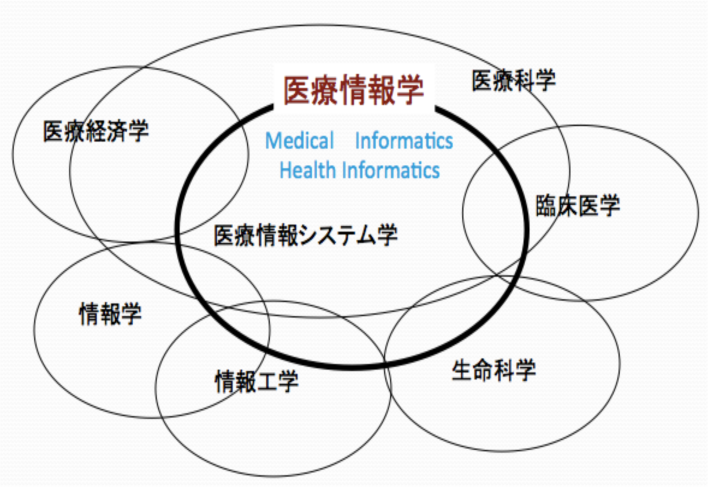

医療情報学とは

医療を情報学の視点から捉えることにより、医療における情報処理過程を科学的に取り扱う学問領域です。

医療を科学する研究領域とも言え、情報学、情報工学により支えられ、生命科学、基礎医学、臨床医学に活用フィールドを置き、医療経済学や医療評価学などの密接に関係する研究領域とも連携する研究領域です。そして医療そのものを変革し、医療の質を向上させることを目指しています。

主たる国内学会として「日本医療情報学会」があります。

医療情報学の目標

医療・医学においては、電子カルテに代表される診療情報の電子データ蓄積や全ヒトゲノム解析におけるゲノム情報が爆発的に増加しています。この膨大なデータを解析してそこから新たな知見を得て、医療・医学の新たな発展に貢献することが、医療情報学の目標です。

そのためには、まず医療・医学で発生し蓄積される電子データをコンピュータ処理できる適切なデータ形式にすること、多施設からのデータを統合解析できるようにデータを標準化をすること、大規模な解析に耐えられる精度と質の高いデータが得られるようにすることなど、が求められます。また、電子カルテの自然言語(文章)データの解析や、ゲノム情報と診療情報との統合解析などの新しい手法の開発も必要です。

また、診療では患者から得られる大変多くの診療情報を総合的に分析して意思決定をし、診療(診断、検査、治療)を行います。この診療の過程、つまり診療という医療者の高度な知的活動そのものを、IT(情報技術)で支援し、コンピュータシステムにより効率化することも医療情報学の目標です。こうした診療の効率化は医療の質、安全性の向上にも繋がります。

医療・医学を情報技術と情報学的手法により変革しようとするのが医療情報学であり、その医療の現状を分析し医療経済的に見て効果的に社会資源を配置し活用できる医療に変えていくこともまた医療情報学の目標です。

対象領域のキーワード

医療情報システム、次世代電子カルテ、医療情報ネットワーク、バーチャル医療情報環境、医学概念のコンピュータ表現と標準化、オントロジー、医用知識工学、病院情報疫学、医療の質の評価、プライバシー保護と暗号化、情報セキュリティー、医療分析、病院経営分析、医療安全管理、など

当教室の教育と研究

医療情報学(社会医学専攻—博士課程)、医療情報システム学(公共健康医学—専門職修士課程)、保健医療情報学(健康科学看護学専攻—博士課程)を大学院教育を担当しています。

研究・教育では、医療における現実的な問題を、データ処理、情報技術、情報ネット機器、モバイル機器などを組み合わせて解決する手法を考え、実際にシステムとして実現することによりその効果を評価し、医療ひいては社会に還元することを目指しています。

主要な研究テーマ

臨床におけるデータをどう蓄積し新たな医療へ活用するか

- 人工知能技術(機械学習、深層学習、ルールベース知識処理等)や自然言語処理を活用した新たな医療情報システムの開発

- 臨床研究用多施設情報データベースの構築とその解析

- 診療データベースによる医療インシデント早期検出プロジェクト

医学知識をどう計算機で扱うか

- 臨床医学知識データベースの構築と利用に関する研究

医療における情報をどう標準化して集積するか

- 診療・健診・保健データの電子化と標準化

多様な医療データをどう解析するか

- 医療文書データの自然言語処理による意味解析

医療DBからどのように医療政策提言につなげるか

- 医療資源(人的資源、医療機器等)の効率的配置のあり方